|

Los Plásticos y la Conservación de Forrajes y Granos en la República Argentina |

Autores:

Ing. Agr. José Carlos Carluccio,

ING. CARLUCCIO Y ASOC. S.R.L.,

Ing. Agr. M. Sc. Mario

Bragachini, INTA MANFREDI,

Ing. Agr. Enrique Gerardo Martínez,

PLASTAR SAN LUIS S.A.

![]()

Los plásticos en la Argentina extensiva

El desarrollo tecnológico de la Agricultura y la Ganadería en Argentina provocó profundos cambios en los sistemas productivos, uno de ellos es la utilización de plásticos agrícolas, tanto en almacenaje y conservación de forraje (silaje, henolaje) como en grano húmedo y últimamente tomo mucha importancia el almacenaje de grano seco en bolsas de plástico herméticas, utilización que posee un crecimiento exponencial de plástico dando la posibilidad de la industria del reciclado.

Existen varios trabajos realizados que merecen ser tenidos en cuenta para informarse del tema, de allí que se pretendió hacer una recopilación de la información disponible e incluirla en nuestra página web dada la importancia del tema.

Es importante observar la evolución y estado actual de las ventas de máquinas embolsadoras y bolsas en el país, para poder cuantificar la importancia que está tomando el rubro.

Las máquinas embolsadoras de grano seco, son las únicas que junto con las extractoras de grano, ya sean aspiradoras o por medio de mecanismos sinfines, han incrementado significativamente las ventas.

Existen en el mercado unas 40 fábricas de embolsadoras de grano seco de 6 y 9 pies y otro tanto de extractoras ya sean neumáticas aspiradoras o mecánicas con sinfines.

Máquinas embolsadoras de grano seco 9 pies: evolución de las ventas

| Año | N° de máquinas | Millones de dólares |

| 1.998 | 20 | 0,15 |

| 1.999 | 30 | 0,23 |

| 2.000 | 125 | 0,94 |

| 2.001 * | 850 | 4,00 |

*Estimación.

Llamativamente el valor de la embolsadora de 9 pies, bajo cuando creció la demanda. A fines del año 2.000 una máquina embolsadora costaba $7.500, hoy a mediados de noviembre del 2.001 el valor bajó a $4.000, siendo explicable por la fuerte competencia entre 40 fábricas para tan reducida facturación provocando la caída de los precios.

Venta de bolsas durante la última campaña

Año 00/01 que incluye el trigo 00/01, los silajes 00/01 y la cosecha gruesa de grano húmedo y seco, o sea hasta mayo de 2.001.

Total de bolsas vendidas: 51.500 que se distribuyen de la siguiente manera:

16.500 bolsas destinadas a silo planta entera (el 80% son de 9 x 250 pies).

14.000 bolsas para grano seco (50% 9 x 200 pies y 50% 9 x 250 pies).

1.000 bolsas para grano húmedo (50% 9 x 200 pies y 50% 9 x 250 pies).

20.000 bolsas chicas que se distribuyen de la siguiente manera:

30% 4 x 200 pies (90% grano húmedo)

30% 5 x 200 pies (90% grano húmedo)

40% 6 x 200 pies (50% grano húmedo y 50% grano seco).

Se estima que durante la campaña 2.000/01 trigo y cosecha gruesa se embolsaron con esta tecnología unas 2,5 millones de Tn de grano seco distribuidos de la siguiente manera.

| Granos | % embolsado |

| soja | 45 |

| maíz | 29 |

| trigo | 14 |

| girasol | 6 |

| sorgo granífero | 2 |

| arroz | 2 |

| otros | 1 |

Se estima que puede incrementarse el uso de bolsas plásticas para almacenar fertilizante a granel en los próximos años. Dentro de los cereales el trigo campaña 2.001/02 tendrá un fuerte incremento de almacenaje en bolsa.

![]()

INTRODUCCION

La República Argentina es un país con un claro e histórico perfil de producción agropecuaria. La ganadería se practica en una muy amplia región del territorio, y su importancia económica se observa claramente cuando vemos que el stock de vacunos ronda los 50 millones de cabezas. La conservación de forrajes significa entonces una técnica de importancia superlativa para el sector. Los plásticos fueron usados para estos fines desde bastante tiempo atrás, pero a partir de 1.994-95 se produce una verdadera revolución, con la utilización masiva de productos especiales en los distintos métodos de conservación: silo, heno, etc.

A partir de 1.999, las películas plásticas son utilizadas, también con sorprendente desarrollo (estimamos inédito en el mundo), en la conservación de granos secos. Este rubro es para la Argentina de vital importancia económica: la Secretaría de Agricultura de la nación estima para la campaña 2.001/02 una producción récord de apróx. 73 millones de toneladas (con el trigo como principal representante de la cosecha fina, y soja, maíz y girasol en la cosecha gruesa).

En este artículo se desarrollarán las características, evolución y resultados en la conservación tanto de forrajes para ganadería como en granos cerealeros, y el correspondiente detalle de los plásticos utilizados para tal fin.

CONSERVACION DE FORRAJES

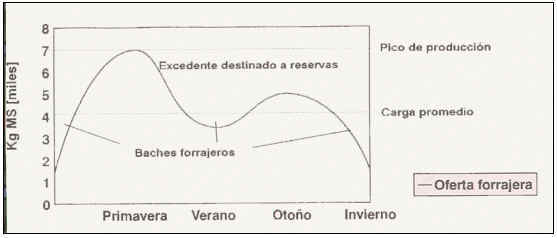

La ganadería, en Argentina, se practica en regiones donde se definen con bastante claridad las diferencias climáticas de las distintas estaciones en esta zona del hemisferio sur. Es así que la producción de "pastos" no es constante a lo largo del año, sino que presenta picos y depresiones (Gráfico 1).

Hace tiempo atrás se concebía la reserva de forrajes como una forma de "transferir" los excedentes de primavera y otoño a los momentos de déficit. Pero el concepto se ha modificado profundamente: debemos hablar de forrajes conservados, porque forman parte de un sistema alimentario de mayor eficiencia, con un claro objetivo de intensificar la producción ganadera, con la mayor producción de carne o leche por unidad de superficie.

A partir de estos conceptos, se aplican diversos SISTEMAS DE CONSERVACION, todos ellos con el fundamental aporte de la plasticultura, con materiales tecnológicos para el óptimo mantenimiento de las características de los forrajes a través del tiempo.

|

SILO:

El silaje es, básicamente, la conservación de forraje con alto contenido de humedad, en condiciones de anaerobiosis, mediante un proceso fermentativo que es llevado a cabo por bacterias (actuando sobre los azúcares del contenido celular), con aumento notable de la acidez, llegando a un valor de PH muy reducido.

El proceso fermentativo significa grandes cambios químicos (Cuadro 1), incluso con pérdida de nutrientes, por lo que es importante acortar el tiempo de los procesos destructivos. La primer fase comienza al cosechar el forraje: bacterias aeróbicas consumen carbohidratos, por ello esta etapa debe ser lo más corta posible (aquí ocurre la ruptura de más del 50 % de la proteína vegetal).

|

Luego, en la fase II, actúan bacterias anaeróbicas productoras de ácido acético; cuando el PH baja aproximadamente a 5, ocurre la siguiente fase con bacterias productoras de ácido láctico. Se continúa incrementando la producción de ácido láctico (fundamental para la correcta conservación), hasta llegar al final de esta larga fase del proceso con un valor muy bajo de PH (3,6-3,9), que inhibe el desarrollo de toda bacteria, llegándose así al estado de conservación.

La fermentación láctica es la más eficiente, ya que logra la acidez necesaria con mínima utilización de la energía , quedando el resto para aprovechamiento del animal.

Dentro del sistema "silo", podemos ejemplificar tipos de importante desarrollo en el país, que han evolucionado de forma superlativa en los últimos años (Cuadro 2):

Silo de "planta entera": fundamentalmente de maíz y sorgo forrajeros: se han difundido ampliamente. Se recomienda el "picado fino" (entre 8 y 12 mm.), y en estado de grano pastoso ó pastoso duro (30-40 % de materia seca).

|

Se han desarrollado incluso variedades nuevas específicas para este tipo de conservación: por ejemplo sorgos forrajeros con bajo contenido de tanino en hojas. Para el caso de silaje de "pasturas", el picado se ubica entre los 15-25 mm., y la humedad al momento de corte entre el 60 y 70 %. Es fundamental que la pastura se encuentre en la mejor combinación de materia seca-valor nutritivo (ejemplo: para alfalfas, en 10 % de floración, y en pre-floración para gramíneas).

La incorporación de inoculantes bacterianos (Lactobacilus plantarum, por ejemplo) para mejorar el proceso de ensilado tiene opiniones diversas respecto a su efectividad. En cambio la incorporación de aditivos nutritivos, como harina de sangre, demostró eficacia en la rápida estabilización del silo.

La aparición de los "silo-bolsa" han disparado notablemente la utilización de la técnica (Cuadro 3).

Silo de "grano con alto contenido de humedad": es una muy buena alternativa para lograr un forraje ensilado de alto contenido energético. Se utiliza, en este caso, fundamentalmente el maíz, con un momento óptimo de cosecha cuando el grano tiene 25-30 % de humedad. La cosecha se realiza con equipo convencional y algunas modificaciones. Luego se muele, con lo que se elimina más fácilmente el oxígeno y así ayudamos al proceso fermentativo; incluso es mejor aprovechado por el animal al momento de su ingesta. Si se compara este tipo de alimento con respecto al "grano seco", se observan ventajas: evita secado, fletes, un molido muy cuidadoso (pues sino el "seco" aparece en el estiércol, mientras el "húmedo" se aprovecha totalmente).

La adición de ácido propiónico demostró un buen efecto inhibidor de fermentaciones indeseables en el silo (inclusive con efecto fúngico).

Hearlaje: es otro método, novedoso e interesante, de conservación que permite obtener hasta un 15 % más de Nutrientes Digestibles por hectárea; es un silo de grano húmedo de maíz "con su marlo". Si bien se cosecha cuando el grano tiene un contenido de humedad aproximado al 35 %, junto con el grano va el marlo y la chala con algo de hojas, por lo que el silo tendrá un 45-50 % de humedad promedio. En rodeos lecheros se ha observado que permite obtener mayor tenor graso en la leche.

HENO:

En este caso, la conservación del forraje se basa en una rápida evaporación del agua contenida en el tejido vegetal. Se define un nivel del 20 % al momento del "armado", y se estabiliza con una humedad de aproximadamente el 15 % durante el almacenaje. Existen productos conservantes que inhiben el desarrollo de flora microbiana y permiten así henificar con contenidos de humedad superiores (ejemplo: hasta el 25 %); se obtienen entonces henos con 10 % más de hoja, aumentando su calidad.

La alfalfa es un forraje muy utilizado en este sistema, para planteos de producciones pecuarias intensivas.

Se ha difundido mucho la técnica del enrollado por medio de "rotoenfardadoras", y más recientemente aparecieron "enfardadoras prismáticas" de fardos gigantes: unos 450 kg.; éstas máquinas tienen la ventaja de procesar el forraje con menor pérdida de hojas que las rotoenfardadoras, y mayor capacidad de trabajo con menor consumo de combustible.

Es muy importante el "acondicionamiento mecánico", para mejorar el secado y facilitar el posterior trabajo de compactación en las enrrolladoras. Se disponen de equipos acondicionadores incorporados a las cortadoras: se realizan así ambas tareas en tandem.

La importancia cuantitativa del heno con respecto a los otros distintos tipos de conservación de forraje es realmente importante (Gráfico 2).

Gráfico 2 Producción de forrajes en toneladas de materia seca

|

|

HENOLAJE:

Consiste en enrollar forraje húmedo (con apróximadamente 50 % de humedad), y al "empaquetarlo" con película plástica logramos condiciones de anaerobiosis para producir una fermentación de características iguales al ensilado clásico. En este caso no se pica, y a diferencia de los rollos de heno, la pastura, luego de cortada, permanece poco tiempo a la intemperie, por lo que tenemos menor posibilidad de problemas por posibles lluvias en ese lapso, como sí nos ocurre en el heno.

Las gramíneas tienen alguna ventaja respecto a leguminosas, en esta técnica, por su más alta relación azúcar-proteína, lo que favorece la fermentación.

Los conceptos de "acondicionadores mecánicos" son igualmente válidos en este sistema.

Se tiende a la utilización de maquinaria para la confección de rollos más pequeños, y de características específicas para el logro de un "núcleo compacto" del rollo.

CONSERVACION DE GRANOS

La conservación de granos secos (cereales) se ha realizado tradicionalmente con estructura de tipo "permanentes", metálicas ó de mampostería, pero en la Argentina, muy recientemente, y como una continuación de la importantísima incursión de la plasticultura en la conservación de forrajes, han aparecido técnicas que podemos denominmar "de conservación provisoria" o "de campaña", cuyas principales diferencias son su corta duración de uso, sin infraestructura fija y muy bajo costo (podemos indicar como promedio un costo de almacenaje con este sistema de apróximadamente u$s 2.-/tonelada).

El desarrollo de este sistema ocurre principalmente en conservación de cereales como trigo, maíz, soja, girasol y sorgo.

La cosecha del grano se realiza con la maquinaria tradicional. Luego sí se requiere maquinara específica para el llenado de las "bolsas plásticas", que son muy sencillas y bajo costo (ya que trabajan llenando por gravedad, a diferencia de las "embutidoras" de forraje para bolsas, que lo hacen por compactación). Además requieren una potencia muy baja (45-60 HP), lo que también permitió la rápida adopción del sistema (Cuadro 4).

|

Ante el notable y veloz desarrollo de la conser-vación en "silo bag", se tornó imprescindible definir parámetros de eficacia de la técnica, por lo que en primer lugar se realizaron ensayos de "simulación en labora-torio" (INTA Manfredi e INTA Marcos Juárez), y más recientemente con bolsas de tamaño comercial (INTA Balcarce). De ambos trabajos, sobre trigo, podemos resumir las conclusiones:

- La humedad inicial del grano se mantiene a través del tiempo de almacenamiento.

- La temperatura del producto, en las bolsas, sigue la evolución de la temperatura del ambiente.

- El peso hectolítrico disminuye levemente con el tiempo, sólo cuando estamos en presencia de grano más húmedo.

- La calidad panadera del trigo no sufre deterioro con niveles de humedad del 12,5 %, pero sí disminuye notablemente con el aumento del contenido de humedad del grano.

- Cuando se analizaron parámetros para un producto destinado a semilla (energía germinativa, poder germinativo), se determinó un grave deterioro con el aumento de la humedad: no sería recomendable guardar con humedad mayor al 12 %.

- La respiración del producto determinó un incremento en la concentración de CO2 dentro de la bolsa. Esto explicaría la total ausencia de insectos vivos en todos los ensayos.

Sin perjuicio de los otros trabajos que se siguen realizando incluso en otros cereales (maíz, soja, girasol), se recomienda siempre y muy especialmente realizar un constante control de la calidad del material almacenado (ejemplo: tomas de muestras cada 15-20 días y verificar alteraciones).

La evolución en la utilización de bolsas plásticas para la conservación de granos (Cuadro 5), se da con mayor importancia en las de mayor diámetro: un 83 % de 9’ , 14 % de 6’ y sólo 3 % con bolsas de 4,5’. |

Del total embolsado, un 45 % correspondió a soja, 30 % maíz, 15 % trigo, 6 % sorgo granífero y 2 % arroz y otros granos.

Además de caracterizarse, el sistema de embolsado, por su muy bajo costo, podemos enumerar sus otras ventajas:

- Ahorro importante de fletes (el productor no necesita contratar en los momentos "pico").

- El productor dispone de sus granos (almacenaje "en chacra"), para vender en el mejor momento.

- Permite diferenciar calidades del producto y lotes desparejos de manera sencilla.

- Alta velocidad de trabajo.

La técnica se complementa con equipos especiales para la extracción del grano: se han desarrollado una nueva generación de extractores desde los neumáticos ("aspiradores" de cereal) hasta otros "tipo sinfín".

LOS PLASTICOS

Podemos aseverar que la plasticultura ha tenido desde mucho tiempo atrás un protagonismo interesante en la conservación de producciones agrícolas. Con respecto a los forrajes y granos, podemos priorizar cuatro tipos de materiales plásticos con características claramente diferenciadas.

PELICULAS DE ALTA RESISTENCIA:

En un principio se utilizaron materiales color negro, de anchos importantes para evitar uniones, con espesores de 200 micrones, cuyo uso principal fue la cobertura de parvas de heno (fardos cuadrados pequeños) y silos clásicos (bunquer, puente, torta).

Más recientemente, y también en polietileno de baja densidad, aparecen los filmes fabricados por coextrusión (normalmente tricapa), bicolor blanco-negro, incluso con mayores anchos: 12 y 14 metros. El color blanco (colocado hacia el exterior) define un producto tipo "reflex", haciendo más fría a la película, y por ende evitando temperaturas extremas en el forraje conservado.

Para la protección de agentes climáticos que deterioran la calidad de lor rollos de heno ubicados "a campo", también se utilizan este tipo de películas: los rollos de forraje se ubican uno detrás del otro y luego se coloca la manta de protección, cuidando su anclaje para evitar el flameo de la misma.

Para una opacidad total de los filmes, en color negro se utiliza mínimo un 2,5 % de negro de humo, más los antioxidantes y estabilizadores UV que le brindan larga vida. La cara blanca se logra con el aditivo de dióxido de titanio (70 %), base rutilo, protegido, con estabilizadores UV, lográndose así la mejor performance para este tipo de películas.

FILM STRETCH:

El gran auge que ha tomado el "silo-pack" (método para el empaquetado del henolaje), ha determinado el desarrollo de este tipo de películas especiales.

El film stretch se aplica al rollo de forraje con maquinaria específica que lo envuelve con varias capas que se superponen mínimo 50 %, a los efectos de lograr estanqueidad total a factores climáticos, y condiciones óptimas de anaerobiosis.

Se utiliza principalmente película de 0,50 m. de ancho, aunque también hay máquinas para 0,75 y 1,00 m., todas en 25 micrones de espesor. Se estima que para un rollo típico de 1,20 m. x 1,20 m. se requiere 1 kg. de film stretch.

Los colores dominantes son el blanco opaco, para zonas de alta radiación, y el negro en climas menos insolados.

Este stretch de uso en el agro, puede procesarse tanto con matriz plana como en burbuja soplada, inclusive en varias capas (coextrusión); pero lo fundamental es lograr una película de excelente estiramiento (en la máquina de aplicación es pre-estirado en aproximadamente 50 %), gran poder adhesivo (tacking), y alta resistencia a la intemperie (duración no menor a los 12 meses). Se utilizan materias primas base especiales, fundamentalmente polietilenos lineales de última generación y copolímeros EVA.

BOLSAS EXTENSIBLES:

Son películas tubulares, también producidos por coextrusión y bicolores negro-blanco, para la conservación de rollos de henolaje. Se fabrican con materias primas muy especiales que le confieren gran poder de estiramiento (30-40 %), "con memoria elástica", o sea que embutidos los rollos (por medio de máquina que estira el tubular), la bolsa se vuelve a ajustar desplazando todo el aire, quedando el forraje en un ambiente anaeróbico.

Se fabrican con polietilenos específicos que permiten un "límite elástico" lo suficientemente alto para el fín buscado (por debajo de él, las películas tienen memoria) (Gráfico 3).

El tamaño habitual de estas bolsas extensibles es de diámetros de 1,20 y 1,30 m.

Gráfico 3: Curva de resistencia y elongación de película de polietileno en dinamómetro

|

BOLSAS PARA FORRAJES Y GRANOS:

Constituyen la gran revolución de los plásticos en la conservación de forrajes (desde más de un lustro) y cereales (más recientemente) en la República Argentina. Podemos afirmar que para la campaña 2.000/01 fueron utilizadas no menos de 51.000 bolsas, de todos los tipos, con mayor preponderancia de las grandes (principalmente diámetro 9’) sobre las más chicas (4,5’ a 6’).

Estas silo-bag (también silo-bolsas, bolsas chorizo), son fabricadas por coextrusión, bicolor negro-blanco, en espesores variables según uso (desde los 150 hasta los 250 micrones), y con polietilenos desarrollados especialmente para la mejor performance mecánica.

Consisten básicamente en un tubo plegado de manera especial para su uso tanto en máquinas embutidoras de forraje como en llenadoras de grano seco. El largo varía entre los 60 y 75 metros.

Para forrajes y granos con alto contenido de humedad, se utilizan bolsas de 4,5’ hasta 9’. La capacidad de almacenamiento es realmente importante: una bolsa de 5’ carga apróximadamente 70 toneladas de grano partido húmedo de maíz, y una de 9’ conserva unas 210 toneladas de silo de maíz planta entera.

En el caso de los granos secos, las hay de 5’, 6’ y 9’ (éstas últimas las más difundidas), y aquí se trabaja con los mayores espesores por más exigencia de la carga (a diferencia del silo húmedo, la fuerza sobre la bolsa es transversal al sentido de avance del embutido-llenado). También las capacidades de carga son importantes; ejemplos: una de 9’ almacena aproximadamente 220 toneladas de trigo, y unas 200 toneladas de soja o maíz (variable según contenido de humedad del grano).

Finalmente, unas consideraciones respecto a los aditivos de los plásticos para la conservación, en lo referente a lograr durabilidad a la intemperie: la combinación de compuestos absorbedores UV con estabilizadores, para la mayor resistencia a los efectos degradantes de la radiación solar, ha definido varias alternativas, desde mezclas de compuestos de níquel más benzofenonas, hasta los más modernos HALS (aminas bloqueadas). Debido a sospechas sobre posibles afecciones a la salud y cierto impacto ecológico negativo de los compuestos de níquel, sería razonable orientarse a la utilización de los HALS, que han demostrado muy buena performance en los plásticos agrícolas.

CONCLUSIONES

En un tiempo muy corto (poco más de 5 años), los plásticos han tomado un protagonismo superlativo en la conservación de forrajes y granos en la República Argentina.

Los modelos ganaderos de mayor productividad definen nuevos sistemas de conservación del alimento, y la plasticultura se presenta muy protagónicamente. Esto ha permitido un notable aumento de la eficiencia de producción con el mayor aprovechamiento del forraje, un importante incremento de la superficie dedicada a silaje de maíz (de alto rendimiento en carne o leche), como al mismo tiempo liberar importante superficie de suelo agrícola para la producción de cereales.

En el caso de la conservación de granos, los plásticos como forma de "conservación provisoria" de bajo costo, resultan la alternativa indiscutible para permitir un razonable manejo de cosechas cada año más importantes en un contexto de limitaciones financieras que impiden inversiones de montos cuantiosos como los necesarios para silos tradicionales.

Pero para el éxito en la utilización de estas técnicas, deben cuidarse todos los pasos que participan en el proceso (elección de variedades, control de malezas, maquinaria de cosecha, conservación, control y extracción).

- La calidad del producto conservado NUNCA será mejor al material que le dio orígen.

- Una buena película plástica conserva en forma óptima el producto, pero NUNCA mejora su calidad original.

Ante el uso creciente de los plásticos en el tema que nos ocupa, será fundamental la implementación de un sistema de reciclado de los materiales utilizados, como forma de conservación medioambiental y la posibilidad, incluso, de ser reprocesados en productos de menor requerimiento técnico, y con buen resultado económico.

AGRADECIMIENTOS

Muy especialmente por las experiencias aportadas a: Ing. Agr. Ph.D. Juan C. Rodríguez del INTA Balcarce, Ing. Agr. Alberto Stavisky y Sr. Félix Starzy de Plastar San Luis S.A.

BIBLIOGRAFIA

- Romero, L. y otros - PROPEFO INTA Manfredi - Hoja Inf. 4.

- Bragachini, M. y otros - PROPEFO INTA Manfredi - Hoja Inf. 5.

- Bragachini, M. y otros - Los avances del forraje conservado - INTA PROPEFO Manfredi.

- Nebrasca Alfalfa Mark, Asoc. - Quality Standrds - USA 1.993.

- Bragachini, M. y otros - Silaje de maíz y sorgo granífero - INTA PROPEFO Manfredi.

- Huergo, H. - Notas varias "Clarín Rural".

- Henninger, F. - Avances en la estabilización de films agrícolas... - Simposium Iberoamer. 1.995.

- Jaunarena, G. y Del Pino, J. - Fac. Agron. UBA - Utilización de inoculantes bacterianos.

- Anaya, D. y otros - Fac. Agron. UBA - Influencia del agregado de aditivo nutritivo al silo.

- Viviani Rossi y otros - UNMDP-INTA Balcarce - Efecto de la adición de ácido propiónico en silo de grano húmedo de maíz.

- Rodríguez, J. C. y otros - INTA Balcarce - Informe preliminar sobre almacenaje de granos de trigo en bolsas plásticas: sistema silobag.

- Plastar San Luis S.A. - Boletín Técnico N° 4.

- Carlos Mainero y Cía S.A. - Folletos varios maquinarias.

- Martinez y Staneck S.A. - Información maquinarias.

- Dow Plastics - Informe "For Agricultural Film".

- Cabot Plastics - Catálogos de información técnica.